[PR]、記事内リンクはAmazonで商品検索を行います。

読売文学賞 よみうりぶんがくしょう(1949年~)

読売文学賞は読売新聞社が行っている文学賞です。

戦後の1949年に混乱の中にあった文壇から優れた作品を顕彰&紹介する目的で開始されました。

- 小説

- 戯曲・シナリオ

- 随筆・紀行

- 評論・伝記

- 詩歌俳句

- 研究・翻訳

の6部門に分類し、過去1年間に発表された作品が対象となります。

小説は主に純文学から選ばれます。谷崎潤一郎賞と並び、中堅・ベテラン作家が受賞することが多く、この両賞を受賞することは文字通り時代を代表する作家の仲間入りを果たすことになると思います。

おすすめ作品ランキング

長い記事なので、先におすすめランキングを紹介します!

- 1位:三島由紀夫 『金閣寺』

- 2位:安部公房 『砂の女』

- 3位:村上龍 『イン・ザ・ミソスープ』

- 4位:幸田文 『黒い裾』

- 5位:小沼丹 『懐中時計』

作品一覧リスト

第1回(1949年)井伏鱒二『本日休診』他

処女作「山椒魚」から「鯉」「屋根の上のサワン」「丹下氏邸」など初期短編をはじめ、「遙拝隊長」「本日休診」など戦前、戦後の中短編の名作9編を収録。鋭い人間観察と洒脱な表現で、庶民生活の哀歓を描く、井伏文学の精粋集。

第2回(1950年)宇野浩二『思ひ川』

第3回(1951年)大岡昇平『野火』

死者達は笑っていた。

野火の燃えひろがるフィリピンの原野をさまよう田村一等兵。極度の飢えと病魔と闘いながら生きのびた男の、戦争という異常な体験を描く名作。

敗北が決定的となったフィリッピン戦線で結核に冒され、わずか数本の芋を渡されて本隊を追放された田村一等兵。野火の燃えひろがる原野を彷徨う田村は、極度の飢えに襲われ、自分の血を吸った蛭まで食べたあげく、友軍の屍体に目を向ける……。平凡な一人の中年男の異常な戦争体験をもとにして、彼がなぜ人肉嗜食に踏み切れなかったかをたどる戦争文学の代表的名作である。

第4回(1952年)阿川弘之『春の城』

第二次大戦下、一人の青年を主人公に、学徒出陣、マリアナ沖大海戦、広島の原爆の惨状などを伝えながら激動期の青春を浮彫りにする。著者の処女長編。

学徒出陣、基地での激務と空襲、マリアナ沖大海戦、父や恩師、そして恋人を奪った広島の原爆の惨状……。

第二次大戦に遭遇した一人の青年の友情と恋愛、師弟愛と肉親愛とを、入念な筆で情趣ゆたかに描いた著者の処女長編。激動の時代を生きながらなお、溌剌たる若い生命の感受性、健康で素直な生活感情と故国への愛、掛替えなき青春という時の、一つの姿を浮彫りにする。読売文学賞受賞。

第5回(1953年)受賞作なし

第6回(1954年)佐藤春夫『晶子曼陀羅』

第7回(1955年)里見弴『恋ごころ』

人の生の営みの機微を描いた心温まる短篇集

“最後の文士”里見は、94歳の最期まで現役作家として活躍した。抒情的で穏やかな、哀愁を帯びた感動を与える私小説の世界。読売文学賞受賞の表題作他六篇。

第7回(1955年)幸田文『黒い裾』

千代は喪服を著(き)るごとに美しさが冴えた。……「葬式の時だけ男と女が出会う、これも日本の女の一時代を語るものと云うのだろうか」――16歳から中年に到る主人公・千代の半生を、喪服に託し哀感を込めて綴る「黒い裾」。向嶋蝸牛庵と周りに住む人々を、明るく生き生きと弾みのある筆致で描き出し、端然とした人間の営みを伝える「糞土の墻」ほか、「勲章」「姦声」「雛」など、人生の機微を清新な文体で描く、幸田文学の味わい深い佳品8篇を収録した第一創作集。

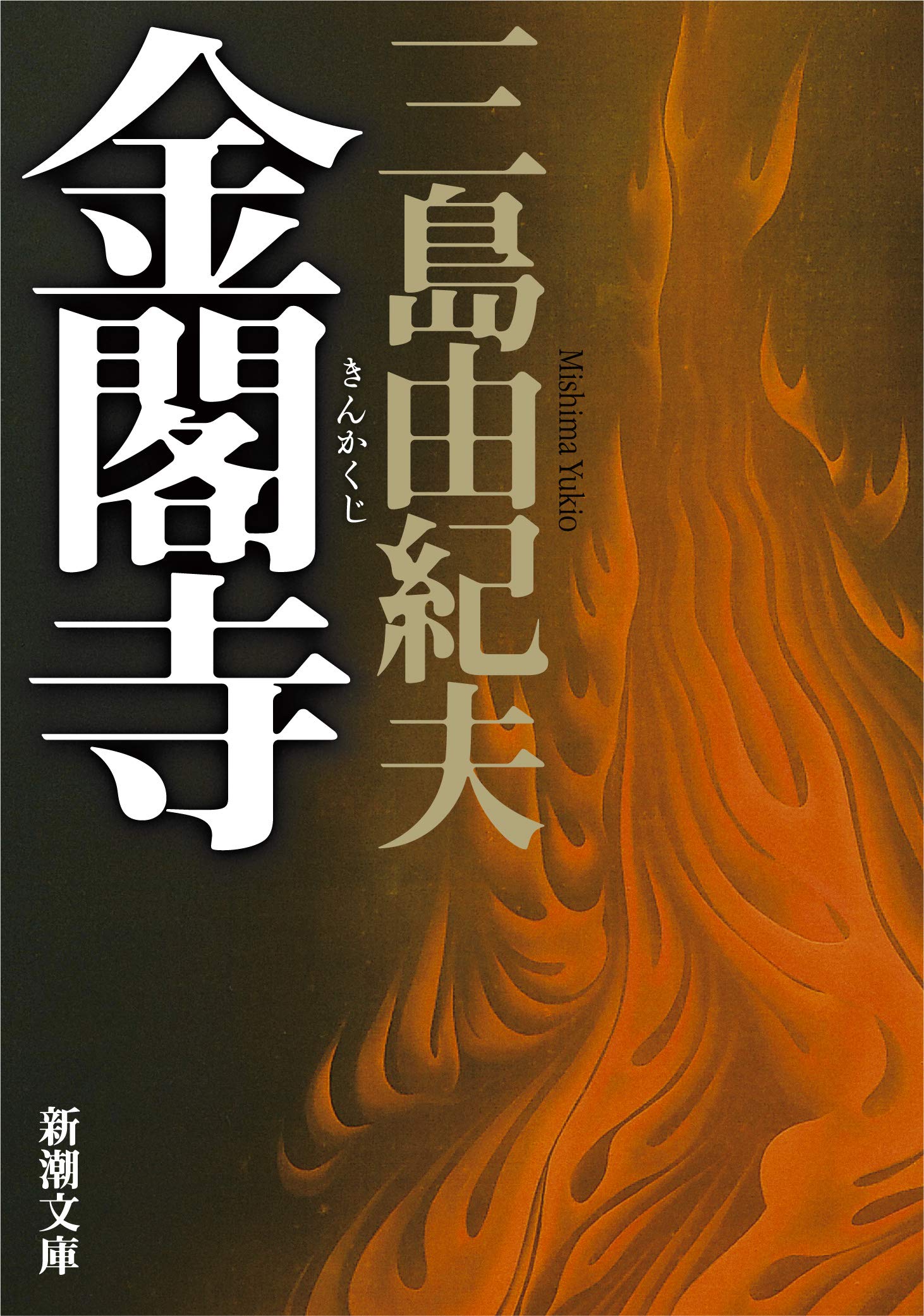

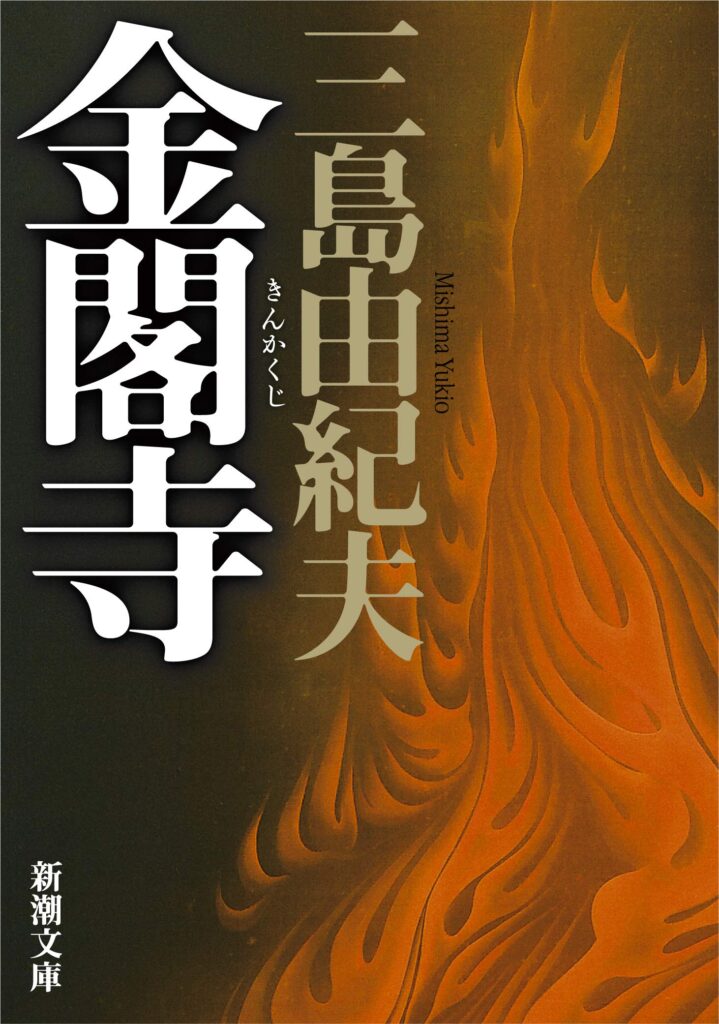

第8回(1956年)三島由紀夫『金閣寺』

「美は……美的なものはもう僕にとっては怨敵なんだ」。吃音と醜い外貌に悩む学僧・溝口にとって、金閣は世界を超脱した美そのものだった。ならばなぜ、彼は憧れを焼いたのか? 現実の金閣放火事件に材を取り、31歳の三島が自らの内面全てを託した不朽の名作。血と炎のイメージで描く〈現象の否定とイデアの肯定〉──三島文学を貫く最大の原理がここにある。

巻末に用語、時代背景などについての詳細な注解、佐伯彰一、中村光夫、恩田陸による解説、さらに年譜を付す。

第8回(1956年)久保田万太郎『三の酉』

東京・下町を愛した万太郎の全体像に迫る。震災後の隅田川界隈の変貌を背景に、凋落する新派俳優の群像を描く代表作「春泥」、劇作家の本領を示す読売文学賞受賞作「三の酉」の小説二編に、俳句百句を併載

第9回(1957年)室生犀星『杏っ子』

野性を秘めた杏っ子の成長と流転を描いて、父と娘の絆、

女の愛と執念を追究し、また自らの生涯をも回顧した長編小説。晩年の名作。生い立ちに数奇な運命をもちながら、文壇に老大家としての地位を築いた作家平山平四郎の生涯と、野性をひそめたその娘杏っ子の生々流転の姿を鮮やかに描く。さまざまな浮き沈みを経た犀星の筆は、父と娘の微妙な情愛と絆を捉え、不幸な結婚にあえぐ杏っ子のなかに女の愛と執念を追究する。人生の底のよどみを苛酷なまでに抉り出し、生涯の情熱を傾けて描ききった自伝的長編小説。

第9回(1957年)野上弥生子『迷路』

第10回(1958年)受賞作なし

第11回(1959年)正宗白鳥『今年の秋』

第11回(1959年)中野重治『梨の花』

「歌のわかれ」「むらぎも」と並ぶ著者の主な自伝小説のひとつ。孤独で、はにかみやで、非社交的な少年・良平を主人公に小学1年から中学1年までの若き日の自己をふりかえる。福井の農村に過ごす少年の感受性、少年の行動を大人の思考を意識的に抑えてつづる。それでいて鮮度を失わない日本文学の特異作。

第12回(1960年)外村繁『澪標』

亡き妻への愛を吐露して哀切限りない「夢幻泡影」。読売文学賞受賞の名著、著者のヰ夕・セクスアリス「澪標」。夫婦ともにガン発病、迫り来る死とたたかう闘病生活の不思議な明るさと静寂感充ちる「落日の光景」「日を愛しむ」。愛する者の死。人生の不可思議。末期の眼。死へ向う透明な生。外村文学の鮮やかな達成4篇。

第13回(1961年)受賞作なし

第14回(1962年)安部公房『砂の女』

砂丘へ昆虫採集に出かけた男が、砂穴の底に埋もれていく一軒家に閉じ込められる。考えつく限りの方法で脱出を試みる男。家を守るために、男を穴の中にひきとめておこうとする女。そして、穴の上から男の逃亡を妨害し、二人の生活を眺める村の人々。ドキュメンタルな手法、サスペンスあふれる展開のうちに、人間存在の極限の姿を追求した長編。20数ヶ国語に翻訳されている。読売文学賞受賞作。

第15回(1963年)井上靖『風濤』

日本征服の野望を持つ元の世祖フビライは、隣国の高麗に多数の兵と船と食料の調達を命じた。高麗を完全に自己の版図におさめ、その犠牲において日本を侵攻するというのがフビライの考えであった。高麗は全土が元の兵站基地と化し、国民は疲弊の極に達する……。

大国・元の苛斂誅求に苦しむ弱小国・高麗の悲惨な運命を辿り、〈元寇〉を高麗・元の側の歴史に即して描く。用語、史実等の詳細な注釈を付す。

第16回(1964年)上林暁『白い屋形船』

脳溢血で、右半身、下半身不随、言語障害に遭いながら、不撓不屈の文学への執念で歩んだ私小説の大道。読売文学賞「白い屋形船」、川端賞「ブロンズの首」ほか、懐かしく優しい、肉親・知友、そして“ふるさと”の風景。故郷の四万十川のように、人知らずとも、汚れず流れる文学への愛が、それのみが創造した美事な“清流”。

第17回(1965年)庄野潤三『夕べの雲』

何もさえぎるものない丘の上の新しい家。主人公はまず“風よけの木”のことを考える。家の団欒を深く静かに支えようとする意志。季節季節の自然との交流を詩情豊に描く、読売文学賞受賞の名作。

第18回(1966年)丹羽文雄『一路』

人間の業とは、かくも深く重いものなのか? 愛欲に身を任せ、夫を裏切りつづけた加那子の背信の行為は、21年の歳月を経て、どんな報いを受けるのか? 過ちのすえ生み落とした娘は、次男・聡との〈近親相姦〉の責めを負ってみずからの命を断つことに……。愛欲の深淵にひそむ人間の宿業と救いを、豊饒な筆に描く、丹羽文学の真髄を示す長編傑作。読売文学賞受賞作品。

第19回(1967年)網野菊『一期一会』

深い感銘、胸にしみる女流作家の代表作八篇歌舞伎の市川団蔵の入水自殺に人生老残の哀しみを見る「一期一会」(読売文学賞)、亡き妹への鎮魂の譜「さくらの花」(芸術選奨)他、私小説の名品至純の味わい

第20回(1968年)河野多惠子『不意の声』

「チチキトク」の電報を受け取った時女は父の幻影を見た。父の死後に結婚した夫とは諍が絶えず、しばしば現われる父の霊に励まされながら陰惨な殺人を重ねる。意識の底からつき上る不気味な想念。愛憎渦巻く夫婦生活を背景に、現実と非現実の交錯する妖しく孤独な内奥の世界を苛烈に描く衝撃作。読売文学賞受賞。

第20回(1968年)瀧井孝作『野趣』

第21回(1969年)耕治人『一條の光』

脳軟化症の妻は“私”を認識できない。――何度目かに「御主人ですよ」と言われたとき、「そうかもしれない」と低いが、はっきりした声でいった。――50年余連れ添った老夫婦の終焉間近い困窮の日常生活。その哀感極まり浄福感充ちる生命の闘いを簡明に描く所謂“命終三部作”ほか、読売文学賞受賞『一条の光』、平林賞『この世に招かれてきた客』など耕治人の清澄の頂点6篇。

第21回(1969年)小沼丹『懐中時計』

大寺の家に、心得顔に1匹の黒と白の猫が出入りする。胸が悪く出歩かぬ妻、2人の娘、まずは平穏な生活。大寺と同じ学校のドイツ語教師、先輩の飲み友達、米村。病身の妻を抱え愚痴1つ言わぬ“偉い”将棋仲間。米村の妻が死に、大寺も妻を失う。日常に死が入り込む微妙な時間を描く「黒と白の猫」、更に精妙飄逸な語りで読売文学賞を受賞した「懐中時計」収録。

第22回(1970年)吉田健一『瓦礫の中』

第23回(1971年)受賞作なし

第24回(1972年)永井龍男『コチャバンバ行き』

第25回(1973年)中里恒子『歌枕』

第25回(1973年)安岡章太郎『走れトマホーク』

奇妙でユーモア溢れるアメリカ旅行記「走れトマホーク」。身辺私小説仕立ての「埋まる谷間」「ソウタと犬と」。中国の怪異小説家に材を取る「聊斎私異」など多彩な題材と設定で構成されながら、一貫する微妙な諧調――漂泊者の哀しみ、えたいの知れない空白感。短篇の名手の円熟した手腕が光る読売文学賞受賞作。表題作を含む9篇を収録。

第26回(1974年)和田芳恵『接木の台』

片隅に生きる職人の密かな誇りと覚悟を顕彰する「冬の声」。不作のため娼妓となった女への暖かな眼差し「おまんが紅」。一葉研究史の画期的労作『一葉の日記』の著者和田芳恵の晩年の読売文学賞受賞作「接木の台」、著者の名品中の名品・川端康成賞受賞の短篇「雪女」など代表作14篇を収録。

第27回(1975年)吉行淳之介『鞄の中身』

自分の死体を鞄に詰めて持ち歩く男の話。びっしりついた茄子の実を、悉く穴に埋めてしまう女の話。得体の知れぬものを体の中に住みつかせた哀しく無気味な登場人物たち。その日常にひそむ不安・倦怠・死……「百メートルの樹木」「三人の警官」ほか初刊7篇を含め純度を高めて再編成する『鞄の中身』短篇19。読売文学賞受賞。

第27回(1975年)檀一雄『火宅の人』

一郎は窃盗をやらかす。次郎は全身麻痺で寝たきり。弥太はまだヨチヨチ歩き。フミ子は鶏の餌を喰ってひよ子のように泣きわめく。サト子は生れたばかり。妻は主人の放蕩・濫費・狂躁を見かねて家出騒ぎ……。よしたとえ、わが身は火宅にあろうとも、人々の賑わいのなか、天然の旅情に従って己れをどえらく解放してみたい――。壮絶な逸脱を通して謳い上げる、豪放な魂の記録。

第28回(1976年)八木義徳『風祭』

第29回(1977年)島尾敏雄『死の棘』

夫の情事が妻を狂気に追いやった。

夫婦の絆とは何かを問う凄絶な人間記録。思いやりの深かった妻が、夫の〈情事〉のために突然神経に異常を来たした。狂気のとりことなって憑かれたように夫の過去をあばきたてる妻。ひたすら詫び、許しを求める夫。日常の平穏な刻は止まり、現実は砕け散る。狂乱の果てに妻はどこへ行くのか ――?ぎりきりまで追いつめられた夫と妻の姿を生々しく描き、夫婦の絆とは何か、愛とは何かを底の底まで見据えた凄絶な人間記録。

第30回(1978年)野口冨士男『かくてありけり』

母と別れた父親の“果たせぬ夢”であった慶応幼稚舎に入学。しかし母は芸者屋の主人でありみずから左褄もとっていたので、家業や住所は“秘匿”する習性がついていた。幼時・少年時に住んだ土地を訪ねるに始まり、時代を写し自らの来しかたを凝視して読売文学賞を受賞した表題作と短篇の名品と呼ぶべき「しあわせ」を併録した鏤骨の1冊。

第31回(1979年)島村利正『妙高の秋』

端正な文体で構成された抒情的世界の魅力。故郷への想いを謳った読売文学賞受賞作「妙高の秋」、奈良での若き美しき日々を綴る「奈良登大路町」など、寡作な作家の堅実で純度の高い珠玉の八作品を収録。

第32回(1980年)受賞作なし

第33回(1981年)井上ひさし『吉里吉里人』

医学立国、農業立国、好色立国を掲げ、東北の一寒村が突如日本から分離独立した!

SF、パロディ、ブラックユーモア、コミック仕立て、

小説のあらゆる面白さ、言葉の魅力を満載した記念碑的巨編。全三巻。

日本SF大賞、読売文学賞受賞作。ある六月上旬の早朝、上野発青森行急行「十和田3号」を一ノ関近くの赤壁で緊急停車させた男たちがいた。「あんだ旅券(りょげん)ば持(も)って居(え)だが」。実にこの日午前六時、東北の一寒村吉里吉里国は突如日本からの分離独立を宣言したのだった。

政治に、経済に、農業に医学に言語に……大国日本のかかえる問題を鮮やかに撃つ、おかしくも感動的な新国家。

第33回(1981年)司馬遼太郎『ひとびとの跫音』

歴史を変革する人物を描きつづけた著者が初めて身近な、正岡子規の詩心と情趣を受け継いだひとびとの豊饒にして清々しい人生を深い共感と哀惜をこめて描く。司馬文学の核心をなす画期的長篇。読売文学賞受賞作。

第34回(1982年)大江健三郎『「雨の木」を聴く女たち』

危機にある男たちを受け入れ、励ます女たち。若者を性の暴力にむけて挑発しながら、いったん犯罪がおこると、優しい受苦の死をとげて相手をかばう娘。かれらをおおう「雨の木(レイン・ツリー)」のイメージは、荒涼たる人間世界への再生の合図である……。宇宙の木でもあれば、現実の木でもある「雨の木(レイン・ツリー)」のイメージにかさねて、人の生き死にを見つめた、著者会心の連作小説集。読売文学賞受賞作。

第35回(1983年)受賞作なし

第36回(1984年)吉村昭『破獄』

昭和11年青森刑務所脱獄。昭和17年秋田刑務所脱獄。昭和19年網走刑務所脱獄。昭和22年札幌刑務所脱獄。犯罪史上未曽有の四度の脱獄を実行した無期刑囚佐久間清太郎。その緻密な計画と大胆な行動力、超人的ともいえる手口を、戦中・戦後の混乱した時代背景に重ねて入念に追跡し、獄房で厳重な監視を受ける彼と、彼を閉じこめた男たちの息詰る闘いを描破した力編。読売文学賞受賞作。

第37回(1985年)高橋たか子『怒りの子』

「あんたの中に、怒りの子が見える……人のうちに、潜んでる、外から見えんけど、何処かにいる、人の奥のほうに。」

自分自身のやりたいこと、望んでいることなどが定まらず、ビジネス学校に通いつつ悶々とした日々を送る主人公・美央子。美央子が姉のように慕う、どこか浮き世離れした雰囲気を持つ初子。そして美央子と同じアパートに住み、親しくするそぶりを見せながら、いちいち美央子の感情を逆撫でしていくますみ――。3人の感情は、初子の義弟・松男の存在を触媒として、大きく揺れ動いていく。

人間の心情を、平易な言葉を使いつつ、豊かな描写力で見事に描ききった、第37回読売文学賞受賞作。

第37回(1985年)田久保英夫『海図』

妻子と別居中の男は、宗子という女と暮らしている。女は海に憑かれた元海軍少尉の父親から、精神的に独立できないでいる。男・女・父親――各々の微妙で危うい関係は7篇の短篇に鮮やかに描出され、時間の経過とともに揺れやがて一つの長篇に固着する。画期的連環小説の手法で家族の崩壊、愛の変容、人生の内面を浮彫りにする読売文学賞受賞作。

第38回(1986年)津島佑子『夜の光に追われて』

9歳の男の子を突然喪った「私」の深い悲しみと祈り――王朝文学の傑作『夜の寝覚』の作者へ宛てての手紙。千年の時空を超え、しかも交響する“物語”と“物語”。現代小説の新しい可能性を常に切り拓く、津島佑子の読売文学賞受賞の代表的作品。

第39回(1987年)澁澤龍彦『高丘親王航海記』

三島由紀夫をして、「この人がいなかったら、日本はどんなに淋しい国になるだろう」と言わしめた奇才・澁澤龍彦が早逝してから、30年が過ぎました。

彼の遺作であり、没後、読売文学賞を受けた奇跡の傑作『高丘親王航海記』が活字の大きな新装版で登場!

幼時から父平城帝の寵姫藤原薬子に天竺への夢を吹き込まれ、エクゾティズムの徒と化していた親王は、怪奇と幻想の世界へと旅立ちます。鳥の下半身をした女、犬頭人の国……。著者ならではの幻想に満ちた華麗なる物語が展開します。

第40回(1988年)色川武大『狂人日記』

狂気と正気の間を激しく揺れ動きつつ、自ら死を選ぶ男の凄絶なる魂の告白の書。醒めては幻視・幻聴に悩まされ、眠っては夢の重圧に押し潰され、赤裸にされた心は、それでも他者を求める。弟、母親、病院で出会った圭子――彼らとの関わりのなかで真実の優しさに目醒めながらも、男は孤絶を深めていく。現代人の彷徨う精神の行方を見据えた著者の、読売文学賞を受賞した最後の長篇小説。

第41回(1989年)高井有一『夜の蟻』

第41回(1989年)古井由吉『仮往生伝試文』

現在もなお、最先端をひた走る古井文学の最高峰、初の文庫化。言葉とは、生とは、死とは何か。日本語の可能性を極限まで広げた傑作!

第42回(1990年)森内俊雄『氷河が来るまでに』

第43回(1991年)坂上弘『優しい碇泊地』

第43回(1991年)青野聰『母よ』

母よ、あなたの素顔を見たい、どのような顔をしていたのでしょう。現存している写真はたったの1枚、「ひんやりとした感じの、きれいな人だったのよ」と、少年のぼくに語ってくれた姉。──実母への切実な想いと、別居している理英との間に生まれた保育園にかよう男の子の成長ぶりを、清澄なことばで綴った秀作。第43回読売文学賞受賞作。

第44回(1992年)中薗英助『北京飯店旧館にて』

「きみは、人類という立場に立てますか?」日本占領下の北京で出会った中国の友は、謎の問いを残し戦地に消えた。またある友は、文化大革命で迫害を受け窮死。41年の歳月を経て、青春の地・北京に還った作家は、彼我を隔てる深い歴史の暗渠に立ち竦みつつ、その底になお輝きを放つ人間の真実を探してやまない。日中の狭間に生き、書いた中薗の深い想いが結晶した代表作。読売文学賞受賞作。

第45回(1993年)受賞作なし

第46回(1994年)石井桃子『幻の朱い実』

晩秋の武蔵野、明子は、カラスウリの実がたわわに垂れる家で女子大時代の先輩蕗子と運命の再会をした。満洲事変から破局へとすすむ激動期に、深い愛に結ばれて自立をめざす2人の魂の交流を描く。児童文学にうちこみながら、心の奥底に温めつづけた著者生涯のテーマを、8年かけて書き下ろした渾身の長編1600枚。全2冊。

第46回(1994年)黒井千次『カーテンコール』

男は書き、女は演じる。舞台をめぐる愛の行方。かつて有望なプロデューサーを葬り去った「森下家の沈黙」の再演にあたって、家出娘のマナコ役に抜擢された赤坂絢子。最後の第3場にしか登場しない難しい役に、気持ちは作者の寺脇滋有へと向かう。舞台初日は好意的に迎えられたものの演技に悩む絢子は、深夜、滋有の家に電話をかけて……。読売文学賞受賞作。

第47回(1995年)日野啓三『光』

第47回(1995年)村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』

「人が死ぬのって、素敵よね」彼女は僕のすぐ耳もとでしゃべっていたので、その言葉はあたたかい湿った息と一緒に僕の体内にそっともぐりこんできた。「どうして?」と僕は訊いた。娘はまるで封をするように僕の唇の上に指を一本置いた。「質問はしないで」と彼女は言った。「それから目も開けないでね。わかった?」僕は彼女の声と同じくらい小さくうなずいた。(本文より)

第48回(1996年)受賞作なし

第49回(1997年)村上龍『イン・ザ・ミソスープ』

第49回(1997年)小島信夫『うるわしき日々』

『抱擁家族』の30年後の姿 老いと家族をテーマの長篇ーー80を過ぎた老作家は、作者自身を思わせて、50過ぎの重度アルコール中毒の息子の世話に奮闘する。再婚の妻は、血のつながらぬ息子の看病に疲れて、健忘症になってしまう。作者は、転院のため新しい病院を探し歩く己れの日常を、時にユーモラスなまでの開かれた心で、読者に逐一説明をする。複雑な現代の家族と老いのテーマを、私小説を越えた自在の面白さで描く、『抱擁家族』の世界の30年後の姿。

第50回(1998年)小川国夫『ハシッシ・ギャング』

七年前に愛した女。彼女は今、私の幻覚に現れて何を呟きつづけるのか……。表題作の他、青春の、生のはかなさを描く珠玉の短篇集

第50回(1998年)辻原登『翔べ麒麟』

唐の高官として君臨した阿倍仲麻呂、陰謀埋めく政界を描く歴史活劇!

大唐帝国、華の都長安。朝衡すなわち阿倍仲麻呂は、皇帝の信頼を得、政界で日本人文官として活躍していた。藤原真幸ら遣唐使一行は、新羅王子誘拐の汚名をかぶせられ、朝衡に救いを求めるが。

第51回(1999年)筒井康隆『わたしのグランパ』

中学校の珠子の前に、とつぜん現れた祖父・謙三はなんと刑務所帰りだった。侠気あふれるグランパは、町の人たちから慕われ、珠子の周囲の問題を次々に解決していく。しかし、グランパの秘密を知った珠子と、彼女を慕う紀子に大事件が襲いかかる──。

第51回(1999年)三木卓『裸足と貝殻』

敗戦で中国から日本に家族とともに引き揚げてきた少年・豊三。戦後の混乱と新しい秩序が作られつつある中での、少年の成長の日々をみずみずしく描く。『砲撃のあとで』続編。第51回読売文学賞受賞作。

第52回(2000年)伊井直行『濁った激流にかかる橋』

激流によって分断された町の右岸と左岸。それをつなぐ唯一の異形の橋。かつての小川は氾濫をくり返し、川幅は百倍にもなり、唯一の橋は拡張に拡張を重ね、その全貌を把握できぬほどの複雑怪奇さを示す。そして右岸と左岸にはまったく気質の異なる人々が住む。この寓話的世界の不思議な住民たちの語る9つの物語。諧謔的かつ魔術的なリアリズムで現代の増殖する都市の構造を剔抉した読売文学賞受賞作。

第52回(2000年)山田詠美『A2Z』

文芸編集者・夏美は、年下の郵便局員・成生と恋に落ちた。同業者の夫・一浩は恋人の存在を打ち明ける。恋と結婚、仕事への情熱。あるべき男女関係をぶち壊しているように思われるかもしれないが、今の私たちには、これが形――。AからZまでの二十六文字にこめられた、大人の恋のすべて。読売文学賞受賞作。

第53回(2001年)荻野アンナ『ホラ吹きアンリの冒険』

故郷フランスを離れ、七つの海を渡った男が、神戸で母と出会うまで。父の記憶を頼りに旅を続ける私だったが……。初の自伝的長篇

第54回(2002年)水村美苗『本格小説』

ニューヨークで、運転手から実力で大金持ちとなった伝説の男・東太郎の過去を、祐介は偶然知ることとなる。伯父の継子として大陸から引き上げてきた太郎の、隣家の恵まれた娘・よう子への思慕。その幼い恋が、その後何十年にもわたって、没落していくある一族を呪縛していくとは。まだ優雅な階級社会が残っていた昭和の軽井沢を舞台に、陰翳豊かに展開する、大ロマンの行方は。

第55回(2003年)小川洋子『博士の愛した数式』

[ぼくの記憶は80分しかもたない]博士の背広の袖には、そう書かれた古びたメモが留められていた──記憶力を失った博士にとって、私は常に“新しい”家政婦。博士は“初対面”の私に、靴のサイズや誕生日を尋ねた。数字が博士の言葉だった。やがて私の10歳の息子が加わり、ぎこちない日々は驚きと歓びに満ちたものに変わった。あまりに悲しく暖かい、奇跡の愛の物語。第1回本屋大賞受賞。

第56回(2004年)松浦寿輝『半島』

寂れた島に仮初の棲み処を求めた中年男。謎めいた女と出会い、現実とも虚構ともつかぬ暮らしの果てに見た光景は……。読売文学賞受賞作

第57回(2005年)堀江敏幸『河岸忘日抄』

ためらいつづけることの、何という贅沢──。ひとりの老人の世話で、異国のとある河岸に繋留された船に住むことになった「彼」は、古い家具とレコードが整然と並ぶリビングを珈琲の香りで満たしながら、本を読み、時折訪れる郵便配達夫と語らう。ゆるやかに流れる時間のなかで、日を忘れるために。動かぬ船内で言葉を紡ぎつつ、なおどこかへの移動を試みる傑作長編小説。

第57回(2005年)宮内勝典『焼身』

サイゴン街頭での焼身自殺。その謎を追う。

ベトナム戦争のさなか、一枚の写真が全世界に配信された。サイゴン街頭で炎に包まれた僧侶の姿。9.11に対する無力感のなかで「私」はベトナム行きを決意する。あの僧侶の真の姿を求めて。

第58回(2006年)受賞作なし

第59回(2007年)松浦理英子『犬身』

「犬になりたい」と夢想する房江は、思いをよせる女性の飼い犬となるため、謎のバーテンダーと魂の契約を交わす。しかし飼い主の家庭は決定的に壊れていた。オスの仔犬となったフサは、実母と実兄のDVから彼女を守ることができるのか?

第60回(2008年)黒川創『かもめの日』

「わたしはかもめ」女性初の宇宙飛行士テレシコワが、高い空の上から地球に放った言葉は、地上の孤独をいまも静かにつなぐ。妻に先立たれた作家、FM局の年若いAD、肥った地球物理学者の青年、消せない怒りを抱える少女。チェーホフの世界に重なって、ささやかな人生の主人公を生きるそれぞれの24時間を俯瞰しつつ、この街の姿に織り上げる物語のタペストリー。読売文学賞受賞。

第61回(2009年)高村薫『太陽を曳く馬』

第62回(2010年)桐野夏生『ナニカアル』

島清恋愛文学賞・讀賣文学賞W受賞の傑作長篇

「僕らは逃げられない。戦争に閉じ込められた」

女流作家。南島。秘めた恋。祖国が起こした戦争に翻弄される作家・林芙美子。

彼女が胸に秘めていた恋は南の島で大きくかたちを変えた。

桐野夏生の代表作昭和十七年、林芙美子は偽装病院船で南方へ向かった。陸軍の嘱託として文章で戦意高揚に努めよ、という命を受けて、ようやく辿り着いたボルネオ島で、新聞記者・斎藤謙太郎と再会する。年下の愛人との逢瀬に心を熱くする芙美子。だが、ここは楽園などではなかった―。戦争に翻弄される女流作家の生を狂おしく描く、桐野夏生の代表作。島清恋愛文学賞、読売文学賞受賞。

第63回(2011年)受賞作なし

第64回(2012年)多和田葉子『雲をつかむ話』

とつぜん届いた犯人の手紙から、「雲づる式」に明かされる、「わたし」の奇妙な過去――読売文学賞と芸術選奨文部科学大臣賞をダブル受賞した傑作長篇「雲をつかむ話」。レネの義兄モーリスの家を借りるためにハンブルグからボルドーへ向かった優奈――言語・記憶・意味・イメージの間をたゆたう断章が収斂する「ボルドーの義兄」。『献灯使』で全米図書賞を受賞し、いま世界でもっとも注目を集める日本人作家の贅沢な作品集。

第64回(2012年)松家仁之『火山のふもとで』

大事なことは、聞き逃してしまうほど平凡な言葉で語られる――。

「国立現代図書館」設計コンペの闘いと、若き建築家のひそやかな恋を、

浅間山のふもとの山荘と幾層もの時間がつつみこむ。

朝日、毎日、読売、東京、共同ほか各紙文芸時評で話題沸騰!

胸の奥底を静かに深く震わせる、鮮烈なデビュー長篇。「夏の家」では、先生がいちばんの早起きだった――。

物語は、1982年、およそ10年ぶりに噴火した浅間山のふもとの山荘で始まる。

「ぼく」が入所した村井設計事務所は、夏のあいだだけ、

軽井沢の別荘地に事務所機能を移転するのが慣わしだった。

所長は大戦前のアメリカで名匠ライトに師事し、時代に左右されない

質実で美しい建物を生みだしつづけてきた寡黙な老建築家。

秋に控えた「国立現代図書館」設計コンペに向けて、所員たちの仕事は

佳境を迎え、その一方、先生の姪と「ぼく」とのひそやかな恋が、

ただ一度の夏に刻まれてゆく――。

ディテールのひとつひとつに小説を読むよろこびが満ちあふれ、

「いつまでも読んでいたい」という声多数の、類まれな長篇小説。

第65回(2013年)村田喜代子『ゆうじょこう』

貧しさゆえ硫黄島から熊本の廓に売らた海女の娘イチ。郭の学校〈女紅場〉で読み書きを学び、娼妓としての鍛錬を詰みながら、女たちの悲哀を目の当たりにする。妊娠する者、逃亡する者、刃傷沙汰で命を落とす者や親のさらなる借金のため転売される者もいた。しかし、明治の改革の風を受け、ついに彼女たちはストライキを決意する――過酷な運命を逞しく生きぬく遊女を描いた、読売文学賞受賞作。

第66回(2014年)川上弘美『水声』

ママ、ママはどうしてパパと暮らしていたの?

夢に亡くなったママが現れたのは、都が陵と暮らしはじめてからだった。きょうだいが辿りついた愛のかたちとは。読売文学賞受賞作。

第66回(2014年)星野智幸『夜は終わらない』

婚約者が自殺したとの一報が入った玲緒奈。しかし彼女には、次に殺さなくてはならない別の婚約者がいた。セックスや結婚を餌に次々男を惑わし、財産を巻き上げ、証拠を残さず葬り去るのが日常の玲緒奈には不思議な掟があるのだった。「ね? 私が夢中になれるようなお話をしてよ」死の直前、男に語らせる話の内容で命の長さが決まっていく。最期の気力を振り絞り話し続ける男たち。鬼気迫る物語が展開され、すべては一点へと…。

第67回(2015年)古川日出男『女たち三百人の裏切りの書』

あなたたち後世の人々よ。改竄された物語に、私が耐えられると思うか? 野間文芸新人賞・読売文学賞ダブル受賞作。 死して百有余年、怨霊として甦り「本もの」の宇治十帖を語り始めた紫式部。一方、海賊たちは瀬戸内に跋扈し、蝦夷の末裔は孤島で殺人術を研き、奥州の武士たちは太刀と黄金を全国に運んでいた。いくつもの物語は次第に交錯し、やがてひとつの像を結ぶ。圧倒的なスケールと幻視力で紡がれる《古川日出男版》源氏物語。

第68回(2016年)リービ英雄『模範郷』

1950年代、6歳から10歳まで台湾にいた「ぼく」。日・米・中・台の会話が交錯する旧日本人街「模範郷」。そこは間違いなく「ぼく」の故郷であり、根源であった。何語にも拠らない記憶の中の風景が変わり果てたことを直視したくない「ぼく」は、帰郷を拒んでいた。だが知人の手紙を機に半世紀ぶりにかつての家を探しに行くことを決意する。越境文学の醍醐味が凝縮された一冊。

第69回(2017年)東山彰良『僕が殺した人と僕を殺した人』

夏休みが終わる2日前。13歳だったぼくたちの人生は、大きく狂いはじめた。

1984年の台湾と2015年のアメリカを舞台に、数奇な運命に弄ばれた少年たちを描く、青春ミステリーの金字塔!2015年冬、アメリカを震撼させた連続殺人鬼〈サックマン〉が逮捕された。

彼の弁護を担当することになった国際弁護士の「わたし」は、30年前に台湾で過ごした少年時代を思い出していた。

当時、13歳だった「わたし」は〈サックマン〉のことを確かに知っていたのだ――。

台湾を舞台に贈る青春ミステリの金字塔。

織田作之助賞、渡辺淳一賞、読売文学賞小説賞をトリプル受賞!

第70回(2018年)平野啓一郎『ある男』

愛したはずの夫は、まったくの別人であった。

「マチネの終わりに」から2年。平野啓一郎の新たなる代表作!

弁護士の城戸は、かつての依頼者である里枝から、「ある男」についての奇妙な相談を受ける。

宮崎に住んでいる里枝には、2歳の次男を脳腫瘍で失って、夫と別れた過去があった。長男を引き取って14年ぶりに故郷に戻ったあと、「大祐」と再婚して、新しく生まれた女の子と4人で幸せな家庭を築いていた。ある日突然、「大祐」は、事故で命を落とす。悲しみにうちひしがれた一家に「大祐」が全くの別人だったという衝撃の事実がもたらされる……。

里枝が頼れるのは、弁護士の城戸だけだった。

人はなぜ人を愛するのか。幼少期に深い傷を背負っても、人は愛にたどりつけるのか。

「大祐」の人生を探るうちに、過去を変えて生きる男たちの姿が浮かびあがる。

人間存在の根源と、この世界の真実に触れる文学作品。

第71回(2019年)島田雅彦『君が異端だった頃』

恥多き君の人生に、花束を!

「誰にでも少年時代はあるが、誰もがそれに呪われている。」3月生まれの幼年期から、めくるめく修業時代を経て、『優しいサヨクのための嬉遊曲』での鮮烈なデビューへと――。「オレは必ず小説家になり、空回りと空騒ぎに終始した恥ずべき高校時代を全て書き換えてやる」と誓った高校時代。「英語とロシア語両方できれば、世界の美女の半分に自分の思いを伝えられる」とロシア語漬けの大学時代。ソビエト留学中に知り合った男性に、小説を持ち込むことを勧められ、『優しいサヨクのための嬉遊曲』でデビュー後、芥川賞候補になるも、その後5回も落選するとは想像もしなかった。そして、酒の席で知り合った文豪たち――埴谷雄高、大岡昇平、安部公房、後藤明生、古井由吉、中上健次たち――は、君に伝統を保守する正統なんか目指さずに異端のままでいよ、と教えられた。そしてその間に繰り広げられた、妻がある身の最低男による華麗なる遍歴と、不埒な煩悶に翻弄される日々……。デビューから36年を経た著者が赤裸々に物語る、自伝的青春「私」小説!